新発見 東かがわ市・さぬき市の歴史21 ~平安時代中頃の倉群、新興勢力者の台頭!? さぬき市寒川町石田東横内遺跡~

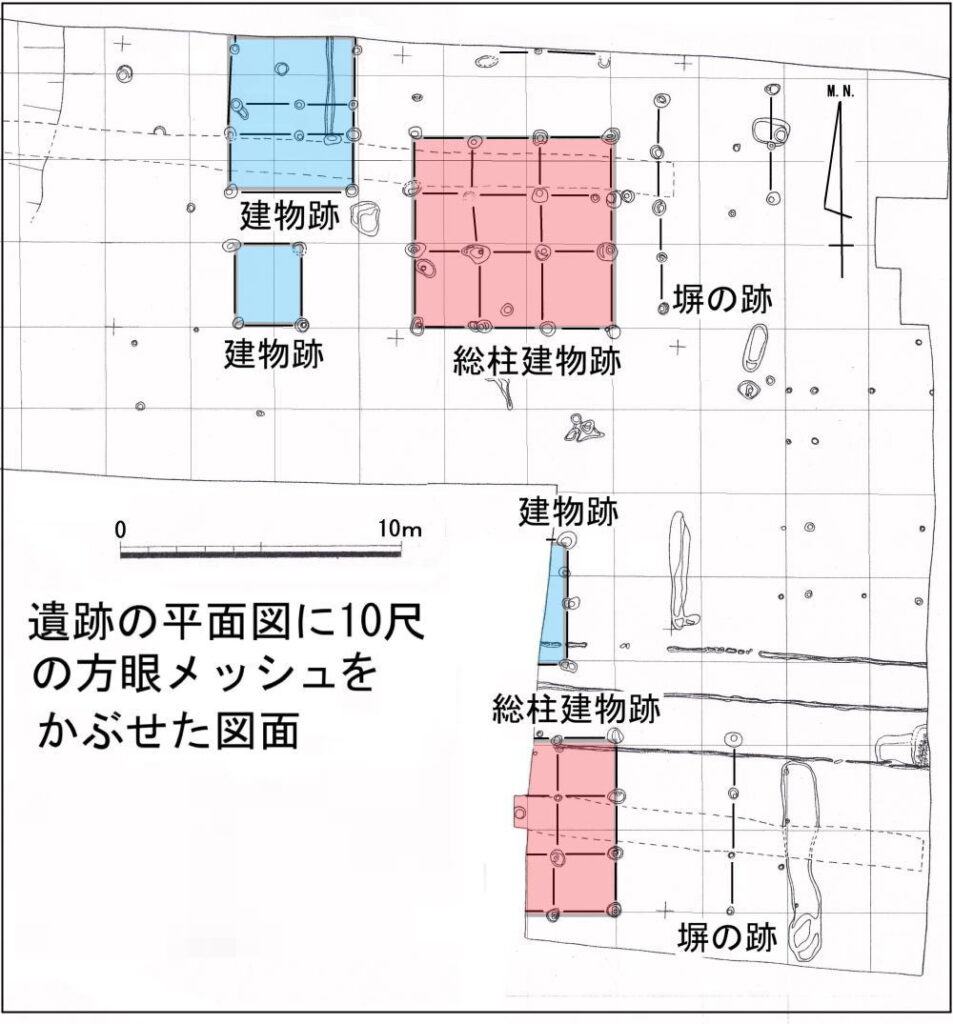

平成29年、さぬき市石田東にさぬき市分庁舎が建設されることとなり、建設予定地を発掘調査しました。遺跡名は横内遺跡で、大量の平安時代中頃の土器が出土しました。この遺跡で発見されたのは東西・南北3間の正方形の平面プランをもつ建物跡でした。建物跡は地面に直接柱を設置する掘立柱建物で、建物の側面だけでなく内側にも柱を立て、多くの柱で建物を支える総柱建物(そうばしらたてもの)と呼ばれる建物跡でした。こうした建物は米などを保管する倉であったと考えられます。建物の床面積は49㎡で、香川県内で発見されている平安時代頃の総柱建物跡では大型の部類になります。そしてさらに注目されるのはこの倉の南にも東辺を揃えて規則正しく配置された倉がもう1棟発見されたことです。周囲には倉以外の建物や塀と思われる柱の跡も発見されましたが、これらは方位や辺をそろえて規則正しく配置されていました。

ここから浮かび上がるのは倉を複数持つ特殊な施設であり、人々から徴収した米などの貢納物を保管する場所ではなかったかということです。ポイントはこの遺跡が形成されたのが平安時代中期であるということです。平安時代中期は飛鳥時代に形成された律令制度のいきづまりがはっきりしてきた時代で、国司は各地の有力農民に田地の耕作を請け負わせるようになりました。この耕作を請け負った有力農民は国司と結んで勢力をのばし、大規模な経営を行う者も現れました。横内遺跡のすぐ南には古代の幹線道路である南海道が東西に延びていたと思われ、付近は当時寒川郡と呼ばれていたエリアの中枢であったと考えられます。この場所に倉群を設置した人物は平安時代中期に台頭してきた新興勢力の有力農民だったのでしょうか、それともそれ以前から寒川郡を拠点としていた郡司クラスの一族だったのでしょうか。結論は周辺のさらなる調査によって判明してくる可能性はありますが、現段階で確実なのは横内遺跡の倉群は平安時代中期のみに機能し、平安時代後期になると終焉する短期間に機能していた施設であったということです。

お問い合わせ先

大川広域行政組合事務局埋蔵文化財係

電話:0879-42-1588